マイコンやICを勉強していく中で「ダイオードチャージポンプ回路」というワードをよく耳にする。

どんな回路なんだろう?

こんな疑問を解消します。

私は大学院を修了し、自動車部品メーカーの『電子回路設計の部署』で働いています。

しかし、大学時代は情報系専攻だったため、電子回路を基礎から猛勉強している最中です。

そこで今回は、『ダイオードチャージポンプ回路の動作原理・用途』について解説します!

・ ダイオードチャージポンプ回路の構成と動作原理

・ 電圧が徐々に上昇する理由

・ チャージポンプ回路と似た回路

・ シミュレーションソフト『LTspice』

・ まとめ

★【2023最新版】回路設計の年収は?現役エンジニアが解説します!

困っている人 回路設計に興味がある。 年収はどれくらいなの? こんな疑問を解消します。 回路設計エンジニアは『経験を積めば1,000万円も狙える職業』です。 トヨタ自動車やキーエンスなど、多[…]

チャージポンプ回路とは?どんな用途で実装される?

チャージポンプ回路とは、コンデンサやスイッチなどを用いて『電圧を上昇させるの回路』です。

具体的な例としては、以下のような場合が挙げられます。

バッテリ電圧は5Vしかないが、10Vでしか動作しないICのために、5Vを10Vに上昇させる。

最も簡単なチャージポンプ回路として『ダイオードチャージポンプ回路』が挙げられます。

それでは、ダイオードチャージポンプ回路の構成・動作原理について解説していきます。

ダイオードチャージポンプ回路の構成と動作原理

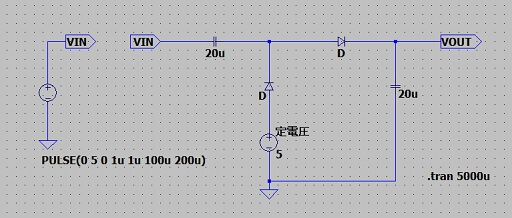

下図のように、『電圧源・コンデンサ・ダイオードだけで構成される』のです。

なお、パルスと定電圧源はともに5Vを出力しています。

【回路構成】

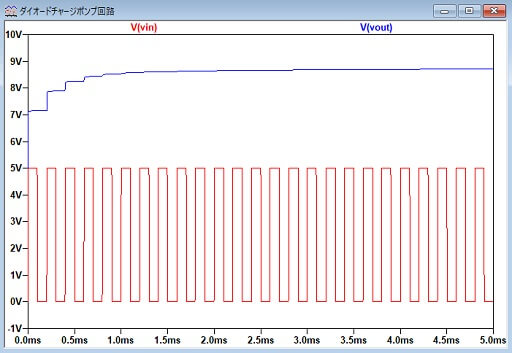

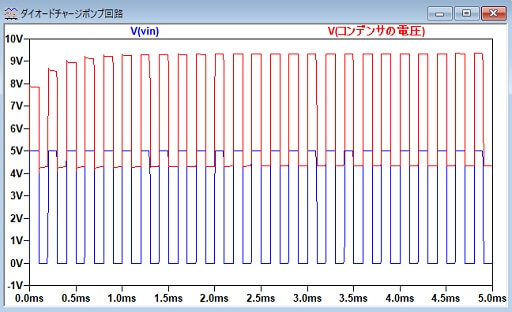

入力電圧に対する出力電圧は以下のようになります。

【入出力電圧】

*vin:入力電圧、vout:出力電圧

「0V~5Vのパルス入力」に対して、「7V~8.6Vの出力」になっていることが分かりますね!

今回の例では、素子特性と入出力値は、以下のように設定しています。

ダイオードの順方向電圧:0.7V

コンデンサの容量:20uF

入力電圧:0V ~ 5V

GND電圧:0V

定電圧:5V

以上の条件下では、出力値は以下のような計算で求めることができます。

出力の最大値:(定電圧 – ダイオードの順方向電圧) × 2 = 8.6V

そのような計算となる理由として、動作原理は以下のようになっています。

・「0V」が入力されると、電流が定電圧からダイオードを通してパルス電源に流れます。

そうすると、コンデンサに 「5V」 が充電されます。

・「5V」が入力されると、電流がパルス電源からダイオードを通して出力に流れます。

そうすると、出力には「パルス電源の5V」と「コンデンサに充電された5V」の「合計10V」が印加されます。

出力電圧が徐々に上昇する理由

出力電圧は約7Vであり、『徐々に8.6Vまで上昇』していることが分かります。

入力電圧が「0V」である場合、定電圧源からパルス電源の方のコンデンサに電荷が充電されるのですが、いきなり5V充電されないため、徐々に出力電圧が上昇するのです。

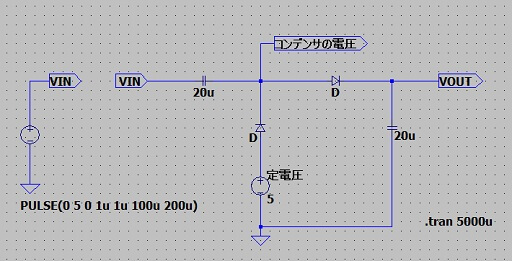

文章だけでは分かりにくいので、コンデンサの電圧がどうなっているのか見てみましょう。

【コンデンサの出力電圧】

コンデンサの電圧が徐々に上昇していることが分かりますね。

出力電圧が上昇するまでに少し時間がかることだけ、覚えておきましょう。

チャージポンプ回路と同じく電圧を上昇させる回路

チャージポンプ回路について理解できたら、『ブートストラップ回路』も覚えておくことをオススメします。

ダイオードやコンデンサを用いて、電圧を上昇させる回路

こちらも、『回路設計する上で必須の基礎知識』です。

知らなかった方は、ぜひ下記をご覧ください。

困っている人 マイコンやICを勉強していく中で「ブートストラップ回路」というワードをよく耳にする。 どんな回路なんだろう? こんな疑問を解消します。 ブートストラップ回路は、主に『ハーフブリッジ回路上段のNc[…]

シミュレーションソフト『LTspice』

今回記事で登場しているシミュレーションは、LTspiceを使用しています。

フリーソフトであるため、『誰でも無料で利用可能』です。

興味がある方は、下記の書籍を参考にして、ぜひ利用してみて下さい。

★【2023最新版】LTspiceのオススメ本 10選 を紹介します!

困っている人 LTspiceの使い方をマスターしたい。 オススメの本ってどれ? こんな要望に応えます。 これからLTspice使用を検討している方の中には、『どうやって使い方を学ぶべきか悩んでいる方』も多いと[…]

ダイオードチャージポンプ回路の動作原理・用途まとめ

・ チャージポンプ回路は、コンデンサやスイッチなどを用いて『電圧を上昇させる回路』である。

・ ダイオードチャージポンプ回路は、電圧源・コンデンサ・ダイオードだけで構成される。

・ ダイオード順方向電圧の分だけ電圧降下が発生するため、完全に電圧2倍とはならない。

・ 出力電圧は徐々に上昇する。

いかがでしたでしょうか。

『コンデンサに電荷を貯めることで電圧を上昇させる』という点がポイントでした。

この記事が皆さんのお役に立てば幸いです。

\現役の回路設計エンジニアが解説!/

人気記事 【2023最新版】回路設計の年収は?現役エンジニアが解説します!

人気記事 【2023最新版】電子回路設計者にオススメの資格 6選を紹介します!