マイコンやICを勉強していく中で「フライバック電圧」というワードをよく耳にする。

どんな電圧なの?

こんな疑問を解消します。

私は大学院を修了し、大手自動車部品メーカーの『電子回路設計の部署』で働いています。

大学時代は情報系専攻だったため、電子回路を基礎から勉強している最中です。

そこで今回は、『フライバック電圧の発生原理・対策』について解説します!

・ どんな場合に発生するか

・ なぜ発生するか

・ フライバック対策の還流ダイオード

・ シミュレーションソフト『LTspice』

・ まとめ

★【2023最新版】回路設計の年収は?現役エンジニアが解説します!

困っている人 回路設計に興味がある。 年収はどれくらいなの? こんな疑問を解消します。 回路設計エンジニアは『経験を積めば1,000万円も狙える職業』です。 トヨタ自動車やキーエンスなど、多[…]

フライバック電圧とは

フライバック電圧とは、コイルとスイッチで構成された回路において、スイッチOFF時にコイルに発生する『瞬間的な高電圧』を指します。

『サージ電圧』と呼ばれる事もあり、一般的にはこっちの呼ばれ方が多いです。

フライバックはどんな場合に発生するか

では、フライバック電圧の発生原理をシミュレーションソフトで具体的に見てみましょう。

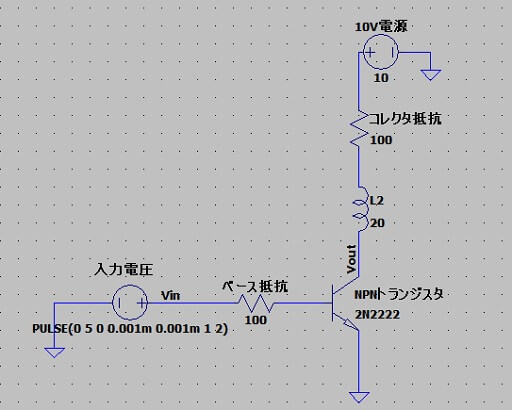

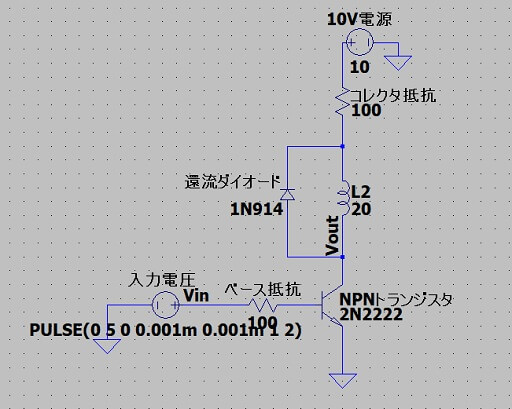

【回路構成】

NPNトランジスタのベースに電流が流れると、スイッチONとなり10V電源からコイルに電流が流れる仕組みとなっています。

反対として、ベースに電流が流れないと、スイッチOFFとなりコイルに電流が流れません。

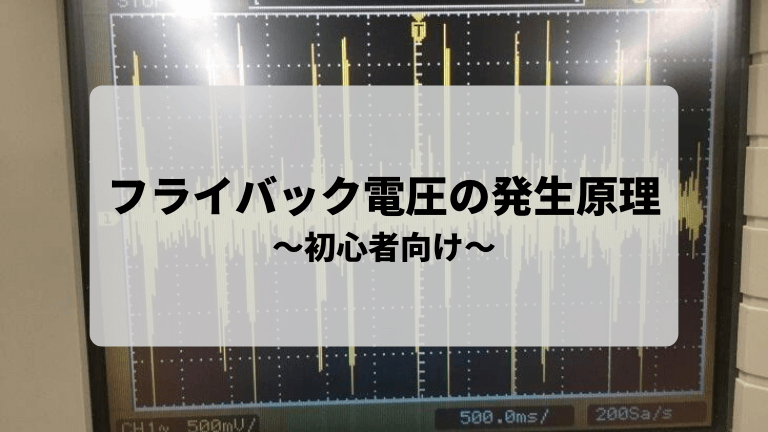

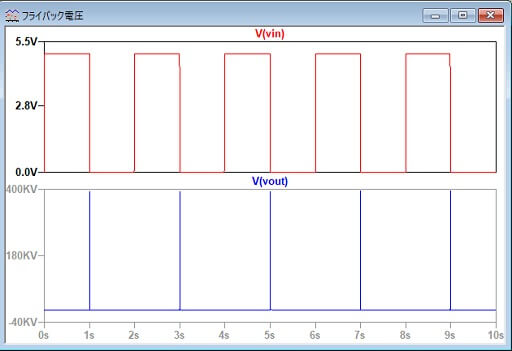

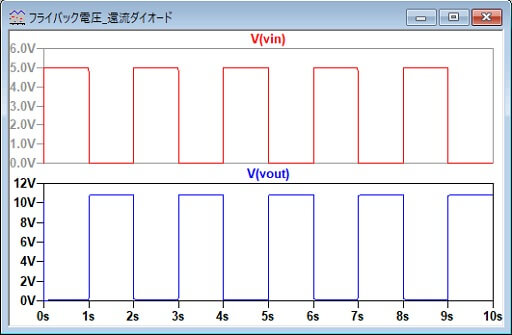

【入出力電圧】

*vin:スイッチONするための入力電圧、vout:スイッチに出力される電圧

『スイッチがオフした瞬間、約400KVの高電圧が発生している』ことが分かりますね。

(1s、3s、5s、7s、9s)

この一瞬だけ発生しているのが『フライバック電圧』です。

フライバックはなぜ発生するのか

コイルには『電流が流れていた場合に、急に電流が流れなくなると、そのまま電流を流そうとする性質』があります。

しかし、スイッチはOFFになると『無限大の抵抗』になりますよね。

「電圧 = 電流×抵抗」であるため、『発生電圧も理論上無限大になる』のです。

この高電圧が『フライバック電圧』と呼ばれます。

スイッチOFF時にスイッチに高電圧(フライバック電圧)が印加されることが分かりました。

しかし、フライバック電圧がスイッチに印加されると、スイッチ故障の恐れそうですよね。

そのため、『フライバック電圧を逃がす道』を作らなければなりません。

そこで一般的に用いられるのが『還流ダイオード』です。

フライバック対策の還流ダイオード

還流ダイオードは『スイッチがオフした瞬間、フライバック電圧を逃がす道をつくる』ことにより、スイッチの故障を防ぎます。

では、具体系に回路で還流ダイオードを実装した場合を見てみましょう。

下図のように『コイルの両端にダイオードを実装するだけ』です。

【還流ダイオードを実装した回路】

スイッチがOFFした瞬間にコイルから流れる電流が、スイッチではなく還流ダイオードを流れる仕組みとなっています。

【入出力電圧】

*vin:入力電圧、vout:出力電圧

『スイッチがオフした瞬間、約400KVのフライバック電圧がかかっていない』ことが分かりますね。

コイルからの電流がスイッチに流れなくなったためです。

このように、スイッチとコイルの回路を構成する場合、必ず還流ダイオードのような保護回路を実装しましょう。

シミュレーションソフト『LTspice』

今回記事で登場しているシミュレーションは、LTspiceを使用しています。

フリーソフトであるため、『誰でも無料で利用可能』です。

興味がある方は、下記の書籍を参考にして、ぜひ利用してみて下さい。

★【2023年最新版】LTspiceのオススメ本 10選 を紹介します!

困っている人 LTspiceの使い方をマスターしたい。 オススメの本ってどれ? こんな要望に応えます。 これからLTspice使用を検討している方の中には、『どうやって使い方を学ぶべきか悩んでいる方』も多いと[…]

フライバック電圧の発生原理・対策まとめ

・ フライバック電圧とは、コイルとスイッチで構成された回路において、スイッチOFF時にコイルに発生する瞬間的な高電圧のことである。

・ フライバック電圧がスイッチに印加されると、スイッチ故障の恐れがある。

・ スイッチとコイルの回路を構成をする場合、還流ダイオードのような保護回路をコイルの両端に実装する必要がある。

いかがでしたでしょうか。

『スイッチOFF時は無限大の抵抗になる』という点がポイントでした。

この記事が皆さんのお役に立てば幸いです。

\現役の回路設計エンジニアが解説!/

人気記事 【2023最新版】回路設計の年収は?現役エンジニアが解説します!

人気記事 【2023最新版】電子回路設計者にオススメの資格 6選を紹介します!