MOSFETを使用した定電圧回路があるらしい。

どうやって設計するの?

こんな疑問を解消します。

『MOSFETを使用した定電圧回路』は難しいため、設計方法が分からない方も多いですよね。

そこで今回は、『MOSFETを使用した定電圧回路の設計方法』について丁寧に解説します!

・ PMOS1の選定

・ NMOS1の選定

・ R2の選定

・ D1&D2の選定

・ R1の選定

・ R4&R5の選定

・ NMOS2の選定

・ R3の選定

・ LTspiceでの動作確認

★【2024最新版】回路設計の年収は?現役エンジニアが解説します!

困っている人 回路設計に興味がある。 年収はどれくらいなの? こんな疑問を解消します。 回路設計エンジニアは『経験を積めば1,000万円も狙える職業』です。 トヨタ自動車やキーエンスなど、多[…]

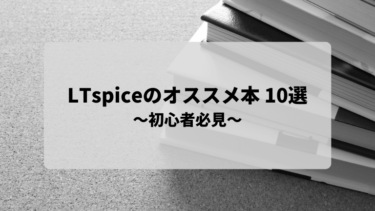

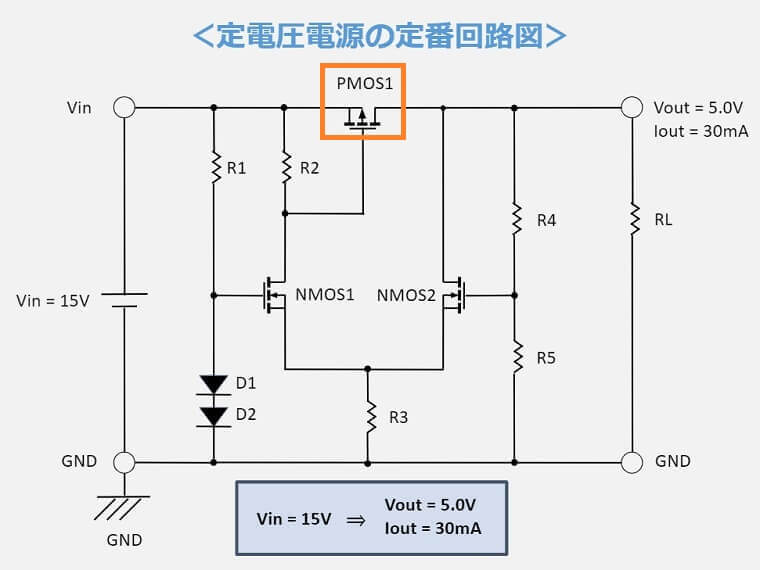

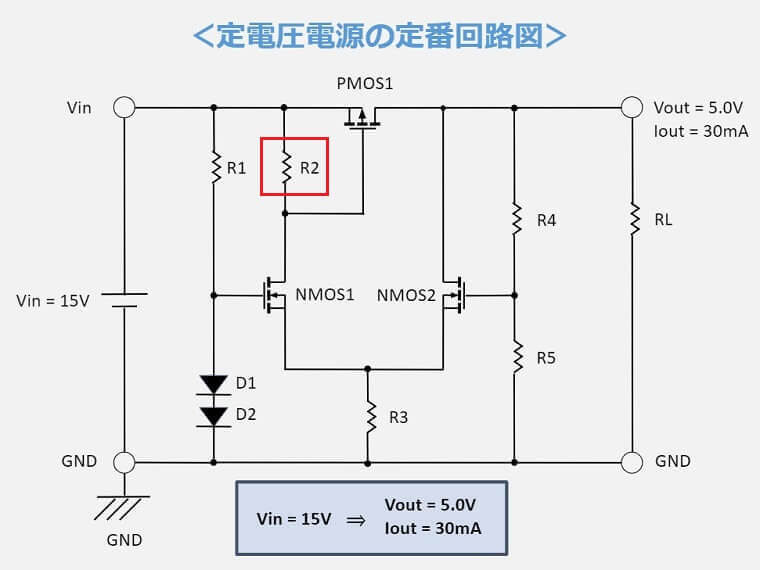

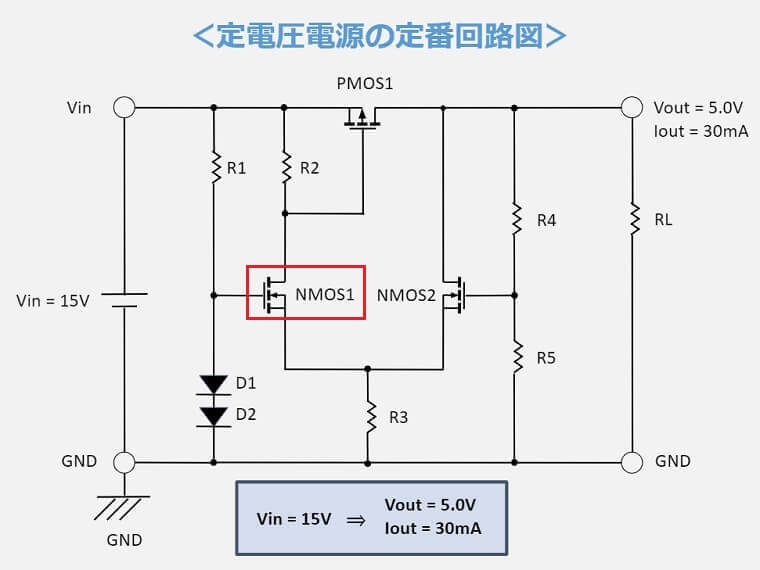

MOSFETを使用した定電圧電源の定番回路図

上記の『MOSFETを使用した定電圧電源の定番回路図』について、『各素子の選定』をしていきましょう。

『動作原理&各素子の役割』については、下記で紹介しています。

★【MOSFET使用】定電圧回路の動作原理について解説します!

困っている人 MOSFETを使用した定電圧回路があるらしい。 どんな動作原理なのかな? こんな疑問を解消します。 「MOSFETを使用した定電圧回路」は難しいため、動作原理が分かっていない方も多い[…]

動作原理がイメージできないと設計は難しいので、動作原理の理解も必要です。

PMOS1の選定

まずは、PMOS1を選定しましょう。

『PMOS1の選定条件』は、下記となります。

・伝達特性(Id-Vgs特性)図において、Vds = 10V (= Vin – Vout = 10V – 5V ) の特性を使用可能

・伝達特性(Id-Vgs特性)図において、Id = 30mA (=Iout)を流せる

上記条件を満たす『ROHM製のQS8M51』を今回は使ってみることにしましょう。

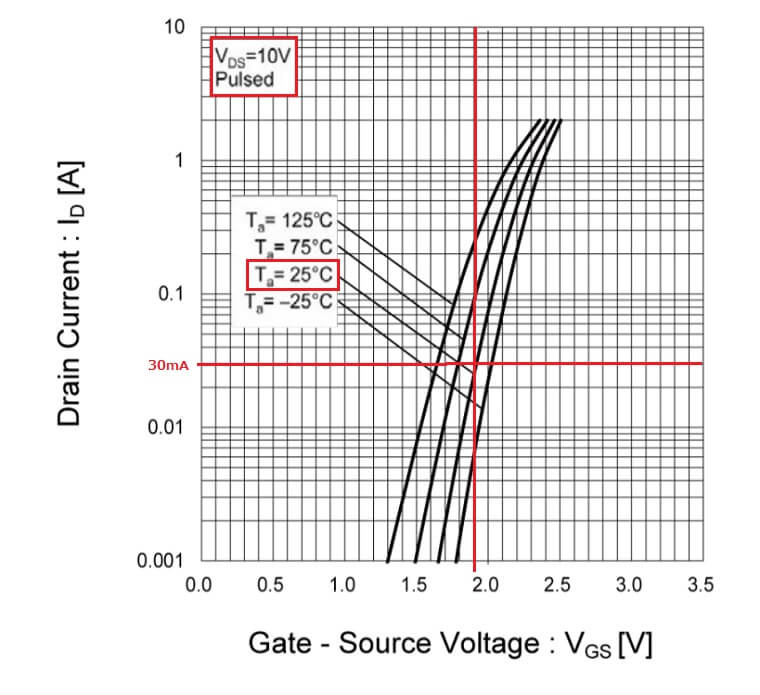

伝達特性図を見ると、下記のことが分かります。

PNMO1は『Ta = 25℃、Vds = 10V、Vgs = 1.9Vにおいて、Id = 30mA』となる。

Vds:10Vとなれば、Vout = 5V (= Vin – Vds = 15V – 10V)に変換できますね。

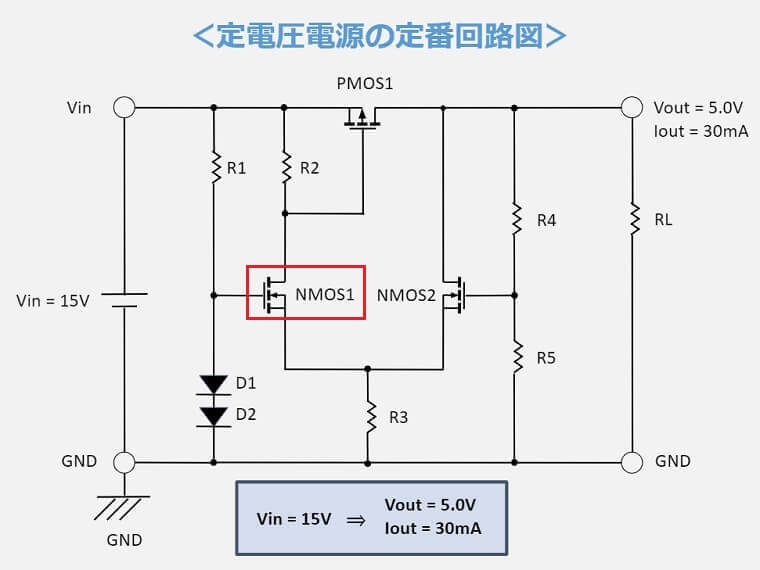

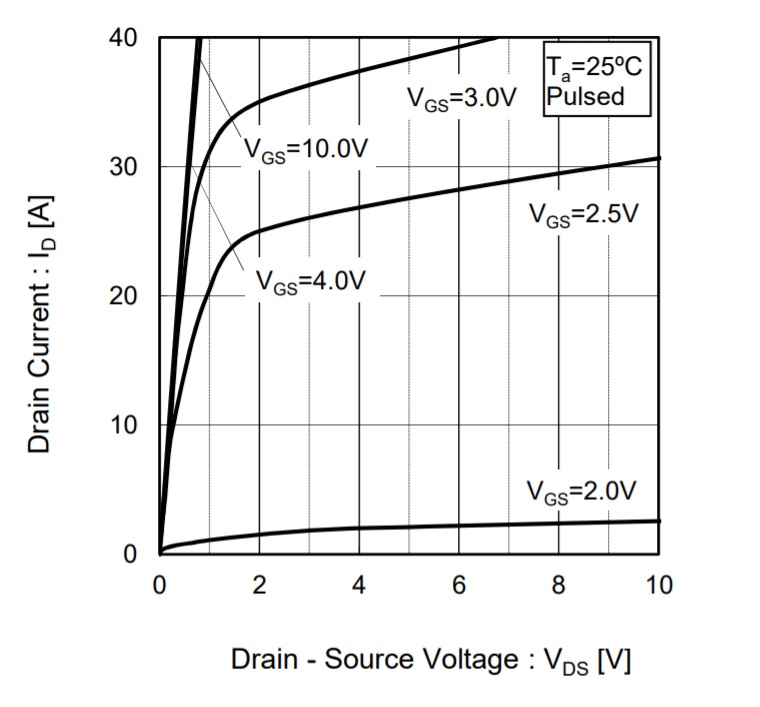

NMOS1の選定

次に、NMOS1を選定しましょう。

『NMOS1の選定条件』は、下記となります。

・伝達特性(Id-Vgs特性)図において、Vgs = 4V以下 (NMOS1&NMOS2ゲート電圧はVout = 5VのR4&R5分圧とするため) の特性を使用可能

・伝達特性(Id-Vgs特性)図において、Vds = 13V以下 (R2両端には1.9Vの電位差を発生させるため) の特性を使用可能

上記条件を満たす『ROHM製のRSJ400N10』を今回は使ってみることにしましょう。

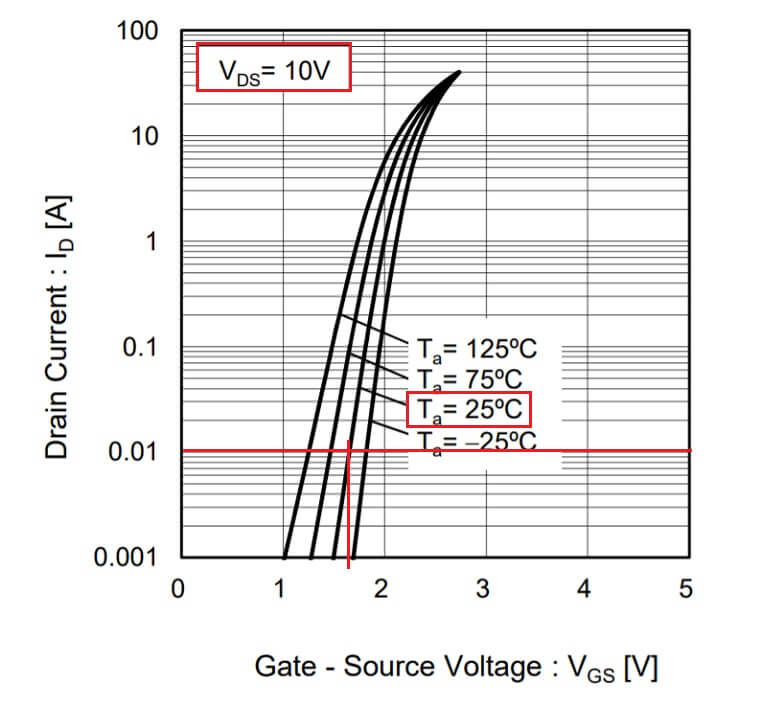

伝達特性図を見ると、下記のことが分かります。

NNMO1は『Ta = 25℃、Vds = 10V、Vgs = 1.6Vにおいて、Id = 10mA』となる。

これでR2通電電流(= Id)が分かったので、R2の抵抗値を決めることができますね。

R2の選定

次に、R2を選定しましょう。

『R2の選定条件』は、下記となります。

・R2両端において、1.9Vの電位差を発生させられる抵抗値

上記条件を満たす抵抗値は、『190Ω(= 1.9V / 10mA)』ですね。

R2の抵抗値は簡単に求められました。

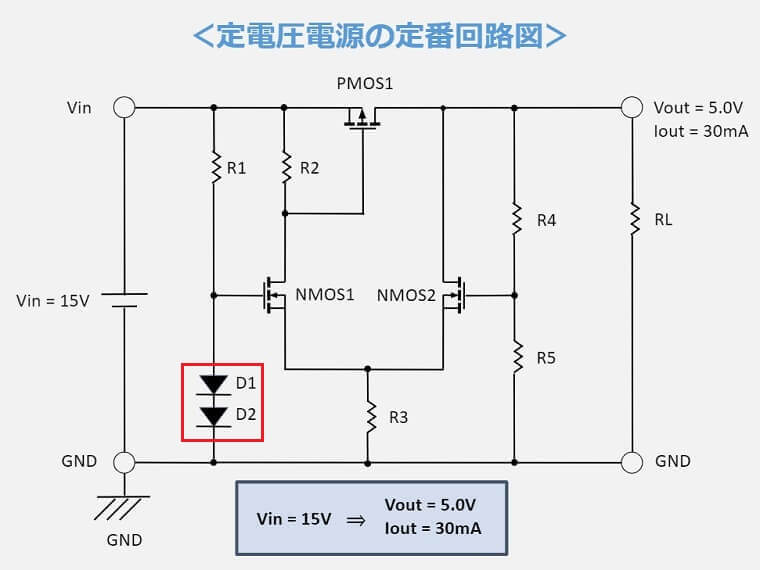

D1&D2の選定

次に、D1&D2を選定しましょう。

『D1&D2の選定条件』は、下記となります。

・2 × Vf = 4V以下 (NMOS1&NMOS2ゲート電圧はVout = 5VのR4&R5分圧とするため)

上記条件を満たす『ROHM製のRFU02VS8S』を今回は使ってみることにしましょう。

If-Vf特性図を見ると、下記のことが分かります。

NNMO1は『Tj = 25℃、If = 40mAにおいて、Vf = 1.4V』となる。

これでD1&D2に40mA流せば、NMOS1のゲート電位を2.8V(= 2 × Vf)に固定できますね。

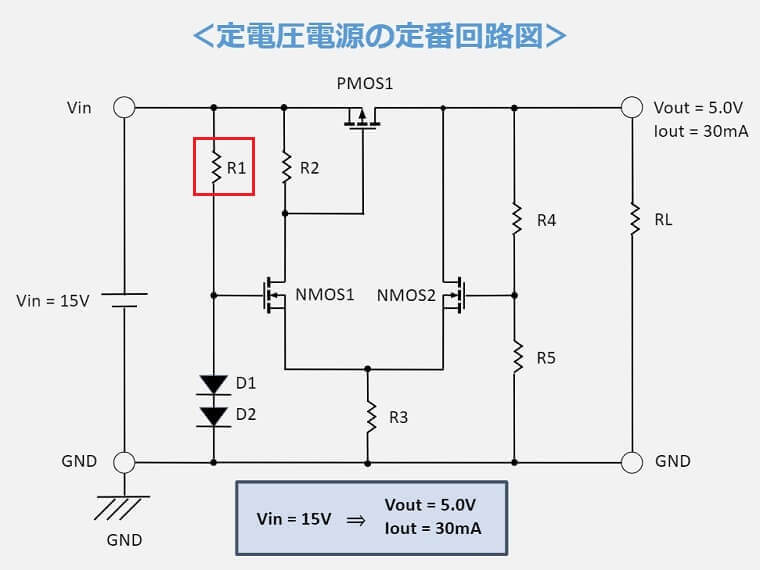

R1の選定

次に、R1を選定しましょう。

『R1の選定条件』は、下記となります。

・D1&D2に40mAを流すことができる抵抗値

上記条件を満たす抵抗値は、『305Ω(= (Vin – 2 × Vf) / 40mA = (15V – 2 × 1.4V) / 40mA)』ですね。

D1&D2に一定の電流を流すために、R1があるのです。

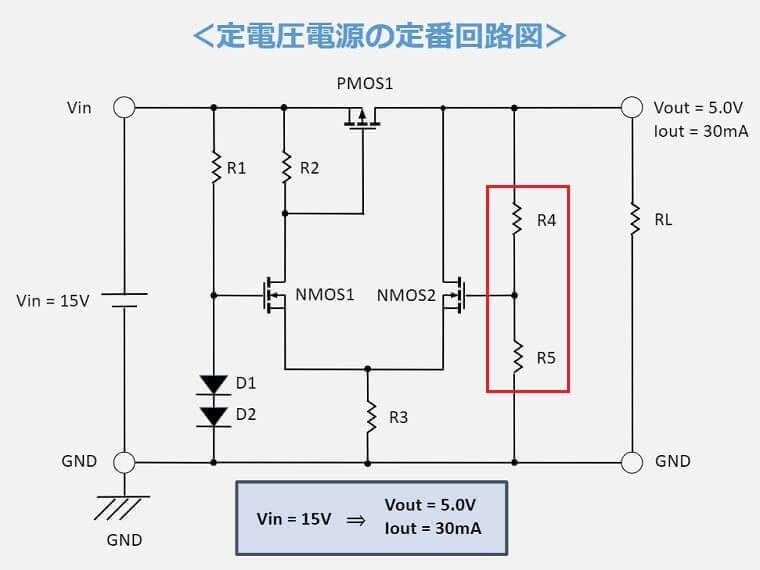

R4&R5の選定

次に、R4&R5を選定しましょう。

『R4&R5の選定条件』は、下記となります。

・NMOS2ゲート電圧が2.8V(= NMOS1ゲート電圧)となる

・R4&R5の通電電流が0.6mA(= 30mA / 50)以下となる ※負荷電流に影響ないくらいにしておくべき

上記条件を満たす抵抗値は『R4 = 4.4kΩ、R5 = 5.6kΩ(分圧比= 2.8 / 5.0 = R5 /(R4 + R5))』です。

※R4&R5の通電電流 = 0.5mA(= Vout / (R4 + R5) = 5V /10kΩ)

R4&R5に大きな電流が流れると、負荷に十分な電流が流せなくなってしまいます。

NMOS2の選定

次に、NMOS2を選定しましょう。

『NMOS2の選定条件』は、下記となります。

・NMOS1と同じ素子

差動増幅回路を構成するための素子であるため、NMOS1と同じ素子を置いて下さい。

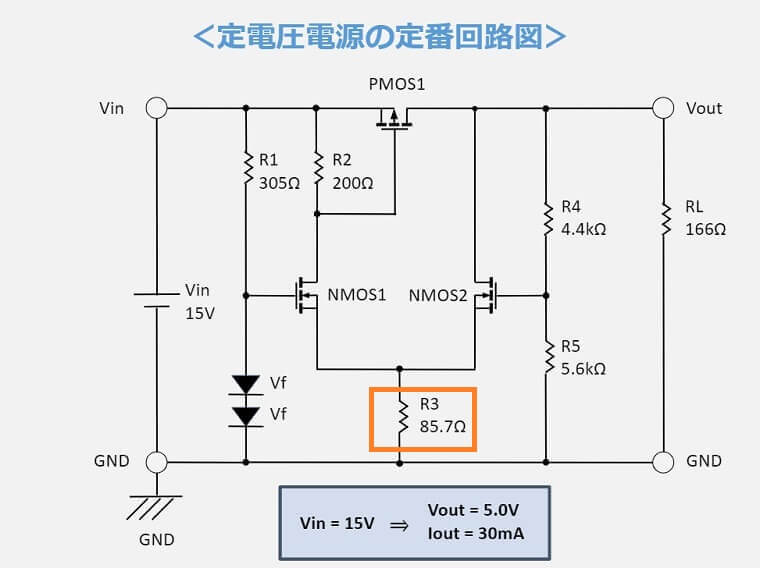

R3の選定

次に、R3を選定しましょう。

『R3の選定条件』は、下記となります。

・R2両端において、1.2V(= NMOS1ゲート電位 – NMOS1ゲートソース電圧 = 2.8V – 1.6V)の電位差を発生させられる抵抗値

まずは、NMOS1によって10mA流れることは分かっているので、『NMOS2によって何mA流れるか』求める必要があります。

しかし、NMOS2の特性図を見ても使用できるデータ(Vgs = 1.6V)はありませんね。

こういう場合、私はLTspiceを使ってどれくらい電流が流れるかチェックします。

LTspiceを用いると4mA流れました。

以上を踏まえると、R3の抵抗値は85.7Ω(= 1.2V / (10mA + 4mA))となります。

これで全ての素子を選定できました。

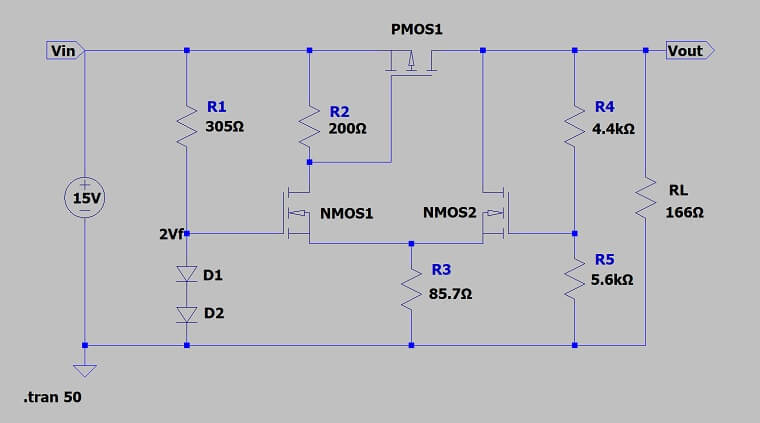

LTspiceで設計通りに動作するか確認

LTspiceで回路図を作り、電圧&電流を確認しましょう。

以下に、『Vin/Vout/負荷電流』を示します。

設計通り、回路が動作していることが分かりますね。

シミュレーションソフト『LTspice』

今回記事で登場しているシミュレーションは、LTspiceを使用しています。

フリーソフトであるため、『誰でも無料で利用可能』です。

興味がある方は、下記の書籍を参考にして、ぜひ利用してみて下さい。

★【2024最新版】LTspiceのオススメ本 10選を紹介します!

困っている人 LTspiceの使い方をマスターしたい。 オススメの本ってどれ? こんな要望に応えます。 これからLTspice使用を検討している方の中には、『どうやって使い方を学ぶべきか悩んでいる方』も多いと[…]

MOSFETを使用した定電圧回路の設計方法まとめ

いかがでしたでしょうか。

『MOSFETを使用した定電圧回路』は使用例が増加しています。

設計方法をしっかりと理解しましょう。

\現役の回路設計エンジニアが解説!/

人気記事 【2024最新版】回路設計の年収は?現役エンジニアが解説します!

人気記事 【2024最新版】電源回路でオススメの本 10選を紹介します!