自動車について勉強していく中で「O2センサ」というワードをよく耳にする。

どんな仕組みなんだろう?

こんな疑問を解消します。

O2センサは、『排気ガス中の酸素濃度を検出するセンサ』です。

ガソリンエンジン搭載の自動車に幅広く使用されているため、エンジニアにとってO2センサは必須の知識となります。

そこで今回は、『O2センサの仕組み』について解説します!

・ O2センサの仕組み(リーン)

・ O2センサの仕組み(リッチ)

・ O2センサ内部のヒータ

・ O2センサの用途

・ OBDによって下流にも搭載

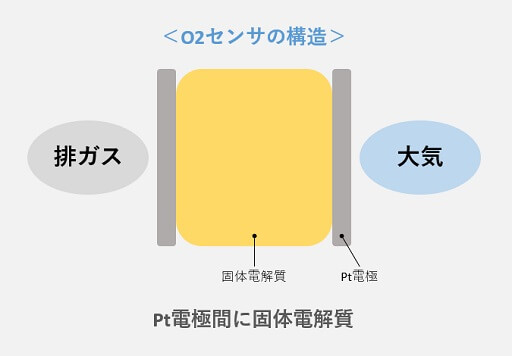

O2センサの構造

O2センサは、「白金(Pt)電極」と「固体電解質」で構成されています。

このO2センサを「排ガス側」と「大気側」の間に設置することにより、『酸素イオンが固体電解質を移動』するのです。

固体電解質としては、ジルコニアの使用例が多くなっています。

O2センサの仕組み(リーン)

.jpg)

排ガスがリーン(燃料が少なく、酸素が多い)の場合、図のように酸素イオンが移動します。

『排ガス中の酸素濃度が高いと、余分な酸素が大気に移動しようとするため』です。

イオンが移動するということは、電流が流れるのと同義となります。

O2センサの仕組み(リッチ)

.jpg)

排ガスがリッチ(燃料が多く、酸素が少ない)の場合、図のように酸素イオンが移動します。

『排ガス中の酸素濃度が低いと、大気側から酸素が排ガス中に移動しようとするため』です。

「リッチ」と「リーン」の違いも覚えておきましょう。

O2センサ内部のヒータ

.jpg)

図のように、O2センサ内部には「ヒータ」が付いています。

実は、『ジルコニア素子は400度以上にならないと機能しない』ため、ジルコニアを温めるヒータが付いているのです。

O2センサの用途

O2センサは、以下のような判定をするために使用されます。

・空燃比が理論空燃比よりも大きい(リーン)場合、酸素が多い判定をします。

・空燃比が理論空燃比よりも小さい(リッチ)場合、酸素が少ない判定をします。

この仕組みを利用して、リッチな場合には燃料噴射を増やし、リーンな場合には燃料噴射を減らすことで理論空燃比に近づけます。

理論空燃比になれば、『三元触媒』によって排ガス中の有害成分がなくなるため、O2センサを利用して理論空燃比に近づけるのです。

三元触媒については下記で解説しているため、ぜひご覧ください。

困っている人 自動車について勉強していく中で「三元触媒」というワードをよく耳にする。 どんな仕組みなんだろう? こんな疑問を解消します。 三元触媒は、『排ガス中の有害物質HC、CO、NOxを浄化する』触媒です[…]

OBDによって下流にも搭載

もともとO2センサは、三元触媒の上流にだけ搭載されていました。

しかし、OBD(自己診断機能)により、排出ガス低減装置を継続的かつ定期的にモニターし、性能劣化を診断できるように設計しなければいけなくなりました。

そのため、三元触媒の下流にもO2センサが搭載されるようになったのです。

O2センサの仕組みまとめ

いかがでしたでしょうか。

自動車エンジニアにとって『O2センサは必須の知識』です。

O2センサの仕組みをしっかりと理解しましょう。

\現役の自動車エンジニアが解説!/

人気記事 【2024最新版】『自動車の仕組み』がよく分かるオススメの本 5選を紹介します!

人気記事 【2024最新版】カーボンニュートラルのオススメ本 7選を紹介します!