カーエアコンは、仕組みが単純らしい。

どんな仕組みなの?

こんな疑問を解消します。

カーエアコンには、『温風も冷風も出すことができる』便利な機能があります。

しかし、どのような仕組みで動作しているか知っている人はあまりいません。

そこで今回は、『カーエアコンの仕組み』について解説します!

・ 気化熱

・ カーエアコンの構成部品

・ カーエアコンの仕組み

・ エアミックスドア

・ カーエアコンの除湿

・ カーエアコンの冷媒

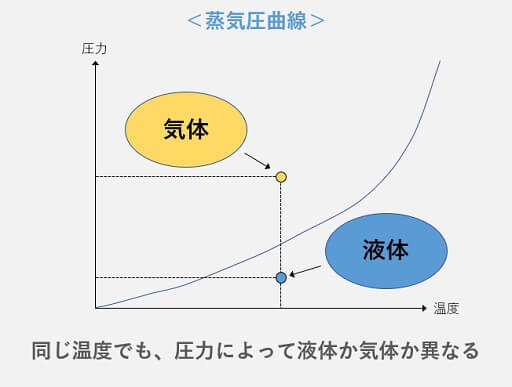

カーエアコンの原理①:蒸気圧曲線

カーエアコンの仕組みを理解するため、まずは「基礎原理である蒸気圧曲線」を知っておく必要があります。

上図の通り、『物質は同じ温度でも圧力によって液体か気体か異なる』のです。

高圧:気体よりも液体になりやすい

低圧:液体よりも気体になりやすい

イメージとしては、圧力が高くなると物質の体積が小さくなってしまうため、『体積が大きい気体』から『体積が小さい液体』になると覚えておきましょう。

カーエアコンの原理②:気化熱

カーエアコンで冷風を作り出す基本原理は、『気化熱』です。

濡れているタオルを振り回すと、タオルが冷えますよね。

これは、タオルの水分が『気体に変化する際に熱を奪っていく』ためです。

カーエアコンの冷風は、この気化熱によって作られています。

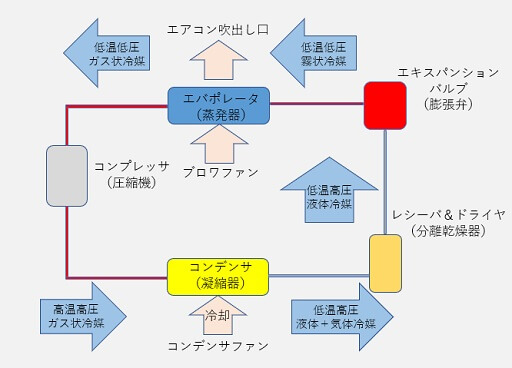

カーエアコンの主要構成部品

車のエアコンは主に、以下の6つの部品で構成されます。

この部品が未搭載の車のエアコンは、ほとんどありません。

コンプレッサ:気体を圧縮する

コンデンサ:気体を冷却して液化する

レシーバ:液化しきれなかった気体を再度コンデンサーに差し戻す

ドライヤ:コンプレッサから出る微細な不純物を取り除く

エクスパンションバルブ:液体を霧状にして噴射し、高圧から低圧にする

エバポレータ:冷気を蓄える

6つの部品の役割をしっかり頭に入れた上で、車のエアコンの仕組みに移りましょう。

カーエアコンの仕組み

1.低温低圧のガス状冷媒を、コンプレッサで圧縮して高温高圧のガス状冷媒にする。

2.高温高圧のガス状冷媒を、コンデンサファンで冷却して低温高圧の液体冷媒にする。

3.低温高圧の液体冷媒にならなかった低温高圧の気体冷媒をレシーバでコンデンサに差し戻し、低温高圧の液体冷媒にする。さらにコンプレッサから出た不純物をドライヤで取り除く。

4.低温高圧の液体冷媒を、エクスパンションバルブを通じて低温低圧の霧状冷媒にする。

5.低温低圧の霧状冷媒を、エバポレータに通して低温低圧のガス状冷媒にする。この際に、気化熱としてエバポレータに冷気が蓄えられる。

6.エバポレータにブロワファンで風を当てることによって冷風を作り出す。

エアミックスドア

エバポレータとブロワファンで冷風を作り出すことが分かりました。

しかし、『温風や適温風はその後にある装置エアミックスドアで作り出す』のです。

エアミックスドアについては、下記で解説しているため、ぜひご覧ください。

★【初心者向け】エアミックスドアの役割・仕組みを解説します!

困っている人 エアミックスドアが、カーエアコンの吹き出し風温度を調整しているらしい。 どんな仕組みなんだろう? こんな疑問を解消します。 カーエアコンは、温風も冷風も出すことができます。 そ[…]

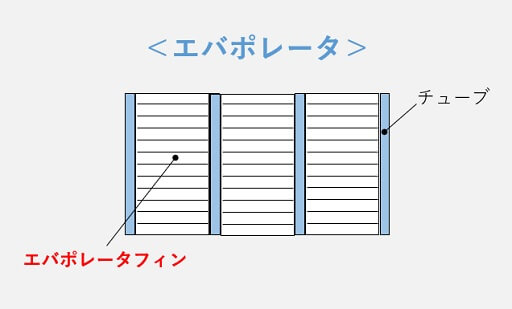

カーエアコンの除湿

ブロワファンから送られる暖気が、エバポレータフィンに触れることにより、急激に冷やされます。

その結果、『暖気中の水蒸気が液体の水へ変化』します。

チューブ中の冷媒と外気は、エバポレータフィンを介して熱交換します。

カーエアコンの冷媒

カーエアコンの冷媒は、もともとはオゾン層破壊の原因となる「フロン」が使用されていました。

そのフロンの代わりとして、現在は『代替フロンHFC134a』が使用されています。

しかし、「代替フロンHFC134a」はGWP(地球温暖化係数)が1430(二酸化炭素の1430倍)と非常に高いです。

そのため、EUが2013年以降に発売する新型車に関しては、GWP150以上の冷媒使用を規制することを決めました。

そこで、新たな冷媒として『GWP1以下であるHFO-1234yf』が新型車に採用され始めたのです。

カーエアコンまとめ

いかがでしたでしょうか。

自動車エンジニアにとって『カーエアコンの仕組みは必須の知識』です。

カーエアコンの仕組みをしっかりと理解しましょう。

\現役の自動車エンジニアが解説!/

人気記事 【2024最新版】『自動車の仕組み』がよく分かるオススメの本 5選を紹介します!

人気記事 【2024最新版】電気自動車について学べるオススメ本 5選を紹介します!