電子回路を勉強していく中で「RC回路」がよく出てくるけど、理屈が分からない。

どんな原理なんだろう?

こんな疑問を解消します。

電子回路の基本となる「RC回路」は、実際の回路でもよく使用されています。

しかし、原理が分かっていない方も多いですよね。

そこで今回は、『RC回路の電流波形や電圧波形』について解説します!

・ 電流波形

・ 電圧波形

・ 時定数

・ RC回路の関連知識

・ まとめ

★【2023最新版】回路設計の年収は?現役エンジニアが解説します!

困っている人 回路設計に興味がある。 年収はどれくらいなの? こんな疑問を解消します。 回路設計エンジニアは『経験を積めば1,000万円も狙える職業』です。 トヨタ自動車やキーエンスなど、多[…]

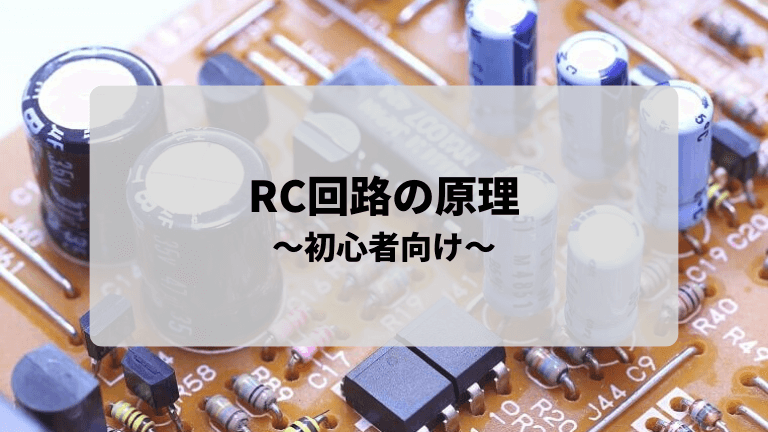

RC回路とは

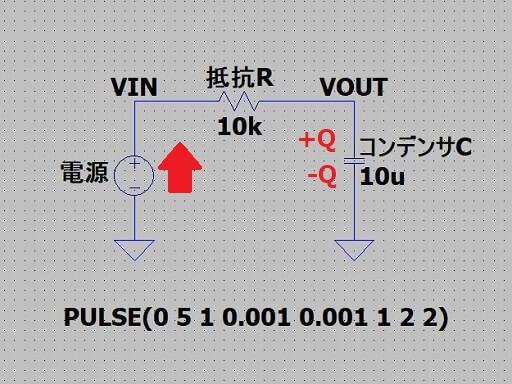

RC回路とは、『電源・抵抗・コンデンサの順番で直列に構成される回路』です。

RとCについては、以下の頭文字から取られています。

R:Resistor(抵抗)

C:Capacitande(コンデンサ)

このRC回路について、まずは電流波形を見ていきましょう。

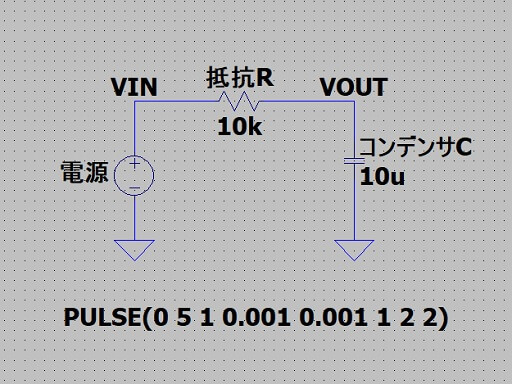

電流波形

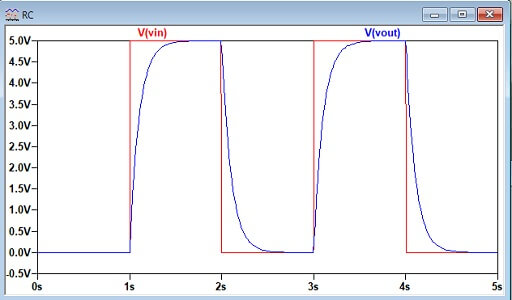

入力電圧VINが5Vに立ち上がった際、電流も一時的に流れています。

しかし、その後すぐに流れなくなり、入力電圧VINが0Vに立ち下がった際に逆方向に電流が一時的に流れています。

これは、コンデンサの『交流成分だけ電流を通す性質』により、電圧が変化した『0V → 5V』『5V → 0V』の際だけ電流が流れているのです。

交流成分のような電圧が変化した際にだけ電流を通す。

コンデンサの性質をしっかり押さえた上で、電圧波形に移りましょう。

電圧波形

入力電圧VINに対して、出力電圧VOUTは少し遅れて立ち上がっていることが分かります。

これは、コンデンサに電流が流れている際に『コンデンサに電荷が溜まっていくことによって電圧が上昇している』のです。

【電圧の立ち上がり】

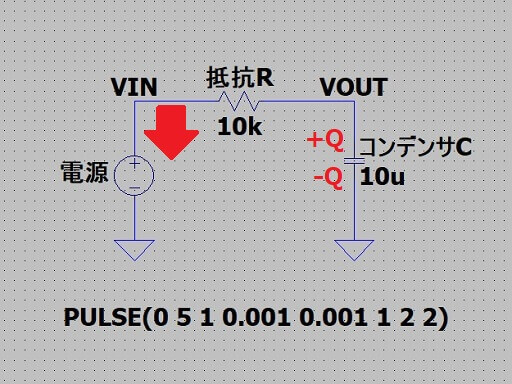

それに対して、入力電圧VINが立ち下がった際には、『コンデンサに溜まっていた電荷が抜けていくことによって少し遅れて電圧が下がっている』のです。

【電圧の立ち下がり】

これは感覚的に分かると思うのですが、『電源0V』であるのに対して『コンデンサ5V』であるため、当然コンデンサから電源に電荷が流れていきます。

時定数

時定数とは、『過渡状態から定常状態までの変化の速さを表わす量』を意味します。

時定数が大きければ過渡状態から定常状態になるまでの時間も早くなるのです。

RC直列回路では、時定数は『 R × C 』となり、今回の場合では『10k × 10μ = 100mm Sec』となります。

時定数は大学受験でも出てくるため、常識として押さえておきましょう。

RC回路の関連知識

RC回路を理解できたら、下記2つも覚えておくことをオススメします。

・CR回路の原理

・RC回路とCR回路の違い

上記2つは、『回路設計する上で必須の基礎知識』です。

怪しいなと思った方は、ぜひ下記をご覧ください。

困っている人 電子回路を勉強していく中で「CR回路」がよく出てくるけど、理屈が分からない。 どんな原理なんだろう? こんな疑問を解消します。 CR回路は、『ハイパスフィルタとして使用されることが多い回路』です[…]

困っている人 「CR回路」と「RC回路」は全く別の動作をするらしい。 どう違うんだろう? こんな疑問を解消します。 CR回路は『電源・コンデンサ・抵抗』、RC回路は『電源・抵抗・コンデンサ』というように部品は[…]

まとめ

いかがでしたでしょうか。

電子回路を設計する上で『RC回路は必須の知識』です。

RC回路の原理をしっかりと理解しましょう。

\現役の回路設計エンジニアが解説!/

人気記事 【2023最新版】回路設計の年収は?現役エンジニアが解説します!

人気記事 【2023最新版】電子回路でオススメの本 7選を紹介します!